サシバ・ハチクマの渡って行く9月が終わり、寂しいようなホッとしたような私です。皆さま、たくさんブログを見ていただき本当にありがとうございます。多くの方に、自分の住む街の空をタカが渡って行くことを知ってもらい、ひいては鳥や環境の保護につながったらいいな、という気持ちで更新しています。今はSNSやブログ等で鳥の情報を出すのもはばかられる時代ですが、タカの渡りは鳥への影響的にはあまり気を遣わずにブログに書けるのもいいですね。観察圧を繫殖期ほどかけずに済む(ないとは言わない)のと、カウント数は「実際に見た数」で記録に残せるのとで、個人的にはとても好きな観察です。(一緒にタカ渡りを見てくださる方、募集中!^^)

///

さて、10月に入って、わたしは真面目に働き、やっと休み!と思った10/6(月)、タカの渡りの端境期を口実に、どうしても見てみたい鳥がいました。それは・・・

エクリプスのオスガモ!🦆

今までは「エクリプス難しい」&「タカの渡りに行ってしまう」で、私はまともにカモのエクリプスを見たことがなかったのですが、考えてみれば冬期間のオスはいつでもきれいなキラキラの生殖羽。エクリプスを見られる時期の方が短いのです。

もう「今しかない!」ということで、今シーズンもカモが続々と渡ってきているカモの名所に行ってきました~。

茶色いオナガガモ

そこで目にした光景がコレ🤣茶色の圧がつよ~!!!

\どーん/

えぇ~っと、1mmだけ湧き出る「全部メスガモ!以上!」で帰りたい気持ちを湖にぶん投げて、とりあえず1羽1羽見てみます。ほほ~ん、わくわくしてきたぞ!!

(復習)記憶の中のオナガガモ

10/6のオナガガモ

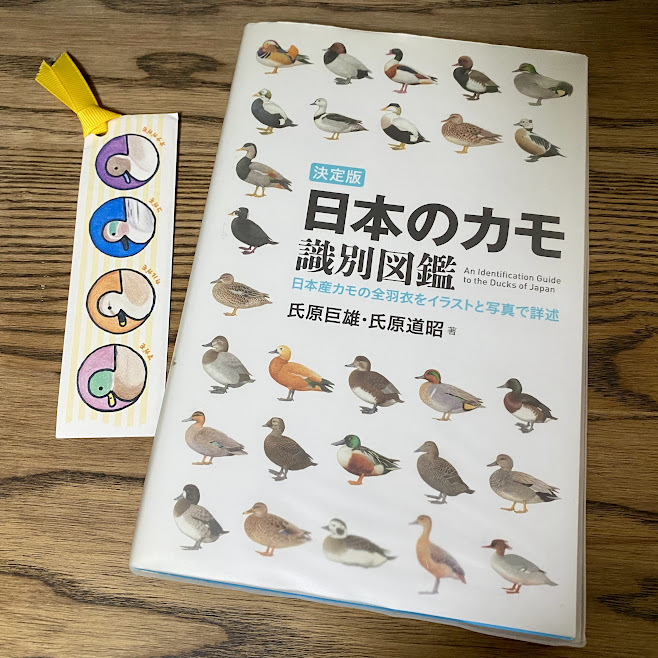

うふふ~!!!これは、性別・年齢難しいですね~^^ 強い味方はこの図鑑です。氏原親子の「日本のカモ 識別図鑑」。

現地でもこの図鑑を見ながら茶ガモと格闘しましたが、帰宅後に写真と図鑑を照らし合わせて、自分なりに考えてみました。間違い等あるかもしれませんので、その場合はコメントかラインでご指摘いただけると嬉しいです!

///

まず、カモの羽の生え方の基本は、孵化 ⇒ 第1幼綿羽 ⇒ 第2幼綿羽 ⇒ 第1幼羽 ⇒ 第2幼羽(第1回非生殖羽) ⇒ 第1回生殖羽(夏羽) ⇒ 第2回非生殖羽(エクリプス) ⇒ 第2回生殖羽(夏羽)・・以後エクリプスと生殖羽を繰り返す。

少し分かりにくいですが、私たちが日本で見られるオスガモは、幼羽・エクリプス・生殖羽(夏羽)のいずれかということですね。

オナガガモ幼羽

カモの幼羽の特徴は「各羽毛が全般に細く短く、先端がやや尖っている傾向がある」(山階のサイト)のと、「胸から腹は均一な小斑が整然と並ぶ」(氏原図鑑)こと。

そういわれると、よく見ると胸の斑が細かいのがいます。雰囲気もどことなく若そうです。

オスは成幼問わず最外三列風切が黒くなるそうですので、上の個体はメスかな?というところです。

下の写真は、手前の個体が幼羽で、最外三列風切が黒いのと、ところどころに生殖羽が出始めている(赤丸部分)のとで「オス」と分かります。

奥の個体は、胸の斑がまばらなのと、最外三列風切が黒くないのとで、「メス成鳥」と分かります。

エクリプス

換羽の進行具合によって、これはオスだな、とすぐに分かる個体もいるのですが、なかなか分からないオスも多いです。この個体は背中と脇腹に生殖羽が出てきているのでオスと分かります。胸の斑はまばらですので成鳥、これぞエクリプスでしょう!

よく見ると首の切れ込みも分かるような気がします。

オスが地味だぞー!!!😝やったー!エクリプスが見られたー😝

\これは分かりやすい個体/

///

こうやって写真を見ながら図鑑で調べて見ていると、特徴が分かった気になりますが、いざ野外で観察すると、本当に色々な段階の成幼雌雄がいて、識別は思ったよりも難しいです。そして、分かった気になっても突然分からなくなったりするのが人間の脳です(私だけかもですが…)ので、繰り返し何度も見ることが大切ですね。

カモを見ているのは楽しいので、時間がある時にのんびり池でカモのお勉強をしたいところ。

あと、なにげに秋にカモを見に行くことがなかったので、明るい木々の色と茶ガモの組み合わせが新鮮で、とってもきれいでした。

皆さーん、茶ガモはいいぞ。茶ガモをみんなで見に行きましょう!😝エクリ最高❗

次回は、コガモ・ヒドリガモなどです。

以上です。